Warum ohne Torf gärtnern?

Die Hintergründe

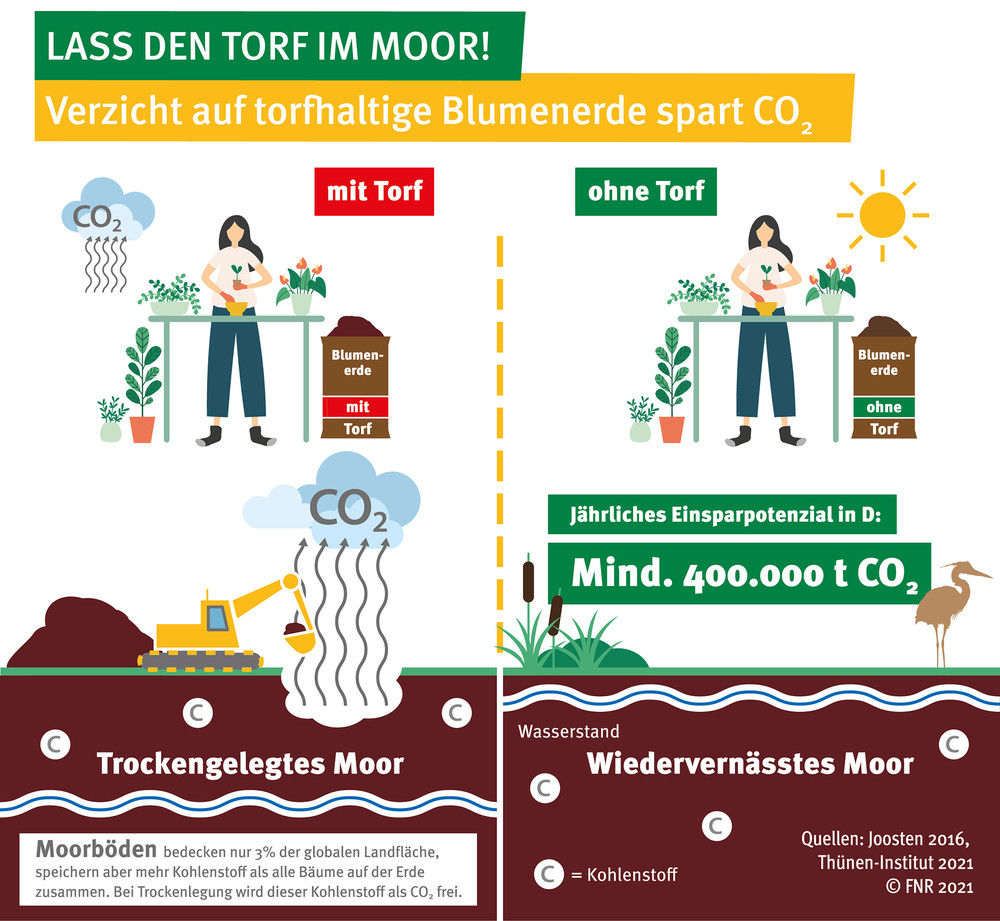

Auf etwa 3 Prozent der Landfläche der Erde gibt es heute noch Moore. Diese binden Kohlenstoff in Form von Biomasse und Torf im Boden, und zwar mehr als doppelt so viel wie sämtliche Wälder auf der Welt zusammen. Damit gehören Moore zu den mächtigsten Kohlenstoffspeichern, die wir haben.

Deutschland war einst ein Moorland: Ursprünglich waren 1,4 Millionen Hektar unseres Landes von Mooren bedeckt. Bis ins 20. Jahrhundert wurden 95 Prozent dieser Moore größtenteils für die Land- und Forstwirtschaft und den Torfabbau trockengelegt. Dadurch gingen wichtige Lebensräume vieler seltener Tier- und Pflanzenarten verloren. Allerdings findet der Torfabbau in Europa heutzutage überwiegend auf bereits seit längerer Zeit entwässerten Flächen statt. Er kann sogar zu einer gewissen Renaturierung beitragen, wenn man, wie in Deutschland Praxis, abgetorfte Flächen wiedervernässt. Die Wirkung des Torfabbaus auf die Biodiversität ist deshalb umstritten.

Torf besteht zu etwa 50 Prozent aus Kohlenstoff. Durch die Trockenlegung von Mooren wird dieser Kohlenstoff im Laufe der Zeit freigesetzt, in Form des Treibhausgases CO2. Wenn man den Torf abbaut und nutzt, werden besonders viele Emissionen in kurzer Zeit frei. Die Verwendung von torfbasierten Erden trägt also zur Erderwärmung bei. Die Wiederaufnahme des freigesetzten CO2 durch Wiedervernässung ist in für den Menschen überschaubaren Zeiträumen nicht möglich, Torf zählt deshalb nicht zu den nachwachsenden Ressourcen. Aus diesem Grund muss der Torfabbau gestoppt werden und Torf in nassen Böden bleiben. Torffreies Gärtnern ist deshalb ein Beitrag zum Klimaschutz!

Mit Torf zu gärtnern passt nicht mehr in die Gegenwart und zu unserem Ziel, das Klima zu schützen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft setzt mit der Torfminderungsstrategie vor allem auf Aufklärung und Freiwilligkeit.

Egal ob für die Geranien auf dem Fensterbrett oder den kommerziellen Gemüseanbau im Gewächshaus –Torf wird heute in ganz Europa verwendet, Tendenz steigend. Torf stellt aktuell drei Viertel der in Europa verwendeten Ausgangsstoffe für die Substratproduktion, in Deutschland in etwa 55 Prozent (IVG, 2023). Gleichzeitig gehört Deutschland neben dem Baltikum, Irland und Russland zu den wichtigsten Torfproduzenten für den Gartenbau. Außerdem importieren wir einen immer größeren Anteil unseres Torfbedarfs.

Aber warum ist der Stoff aus dem Moor so beliebt als Pflanzsubstrat? Das liegt an den vielen guten Eigenschaften, die er dafür mitbringt: U.a. hat er eine gute Wasserhaltefähigkeit, ein geringes Gewicht (niedrige Transportkosten) und weist keinen Besatz mit Krankheitskeimen und Unkrautsamen auf. Außerdem ist der Preis relativ gering. Sogar die Nährstoffarmut von Torf ist ein Vorteil: So kann der Erdenhersteller den Torf gezielt aufdüngen und mit weiteren Zuschlagsstoffen genau auf die Bedürfnisse verschiedener Kulturen einstellen. Gärtner und Gärtnerinnen wissen so, was sie erwartet. Torf ist deshalb vor allem auch im Erwerbsgartenbau meist erste Wahl.

Allerdings hat Torf auch Nachteile: Zum Beispiel ist die sogenannte Wiederbenetzbarkeit nicht sehr gut. Das bedeutet, dass er, einmal ausgetrocknet, nur noch schlecht Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. Bei der Luftkapazität (wichtig, damit die Wurzeln nicht zum Schimmeln neigen und sich gut entwickeln) schneidet er nur mittelmäßig ab.Außerdem enthält Torf keinerlei lebendige Mikroorganismen, die aber gerade beim naturnahen Gärtnern wichtig sind. Hier können einige der Torfersatzstoffe punkten...

Mehr Informationen zu den wichtigsten Torfersatzstoffen gibt es hier: Torfalternativen